Europas Strategie für schnelle und sichere Datentransporte

Wenn Glasfaserkabel auf dem Meeresboden beschädigt werden oder Funknetze ausfallen, zeigt sich, wie verletzlich die weltweite Dateninfrastruktur ist. Europa reagiert darauf mit einem Kommunikationssystem, das weder unter der Erde noch über Funkmasten verläuft, sondern: im Weltraum. Daten sollen künftig mit Hilfe von Laserstrahlen zwischen Satelliten übertragen werden – unabhängig von terrestrischen Netzen, abhörsicher und mit deutlich höheren Übertragungsraten.

Warum Laserkommunikation Europas digitale Souveränität stärkt

Laserkommunikation im Weltraum ist nicht nur ein technologischer Fortschritt, sondern auch ein strategisches Projekt für Europas digitale Unabhängigkeit. Ziel ist der Aufbau eines souveränen Kommunikationsnetzes, das unabhängig von terrestrischen Leitungen funktioniert. Während Unterseekabel und Bodennetze anfällig für Störungen oder Sabotage sind, ermöglichen Satelliten eine robuste Datenübertragung selbst dann, wenn herkömmliche Infrastrukturen ausfallen.

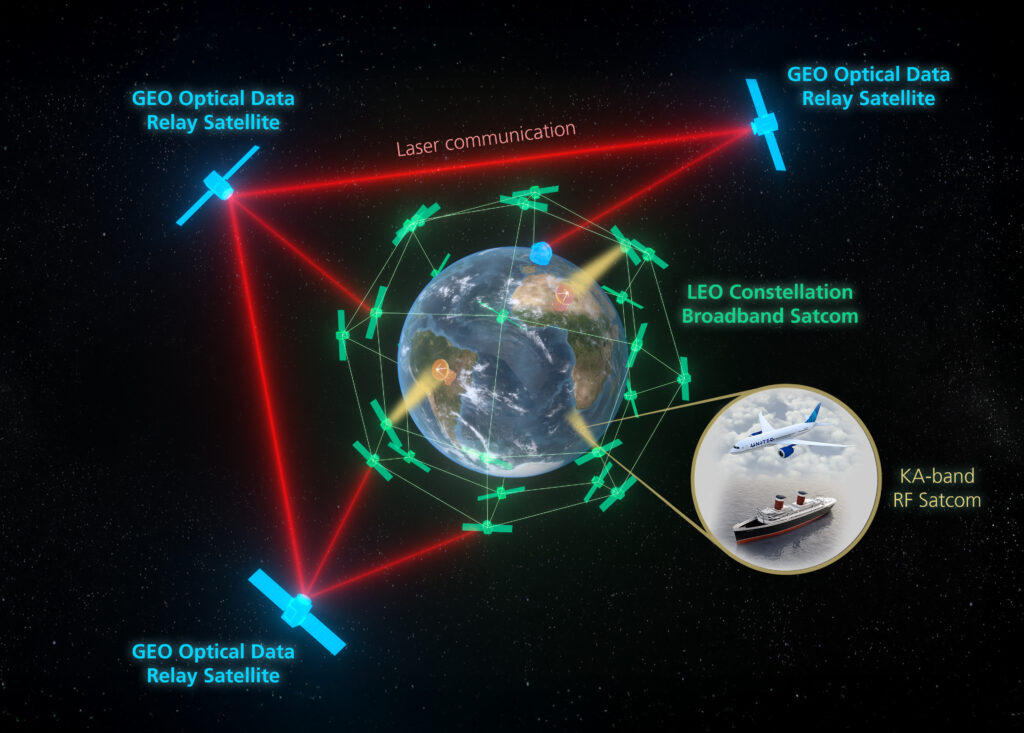

Die Relais-Satelliten im Geostationären-Erdorbit (Geosynchronous Earth Orbit – GEO) bilden das Rückgrat dieses Systems. Sie kommunizieren untereinander mit Laser, bauen den Link zur Bodenstation auf und versorgen die Satelliten-Konstellationen im niedrigen Erdorbit (Lower Earth Orbit – LEO) mit Daten. Diese wiederum kommunizieren mit den Endnutzern über konventionelle Funkverbindung. In dieser Kombination entsteht ein Netzwerk, das hohe Übertragungsraten, große Reichweite und große Sicherheit gegenüber Sabotage vereint. Ein solches Netzwerk schafft globale Erreichbarkeit: Satellitennetzwerke erlauben Internetverbindungen auch in abgelegenen Regionen, auf See oder in Krisengebieten – überall dort, wo keine klassische Netzabdeckung vorhanden ist. Die Datenübertragung zwischen den Satelliten erfolgt dabei über den Laser, die Verbindung zum Endnutzer hingegen weiterhin über Funk, denn Empfangsgeräte für Laserkommunikation sind bislang zu teuer für den privaten Gebrauch. Stattdessen wird das Signal über Radiofrequenzen an Endgeräte weitergegeben.

Simulation und Test unter Weltraumbedingungen

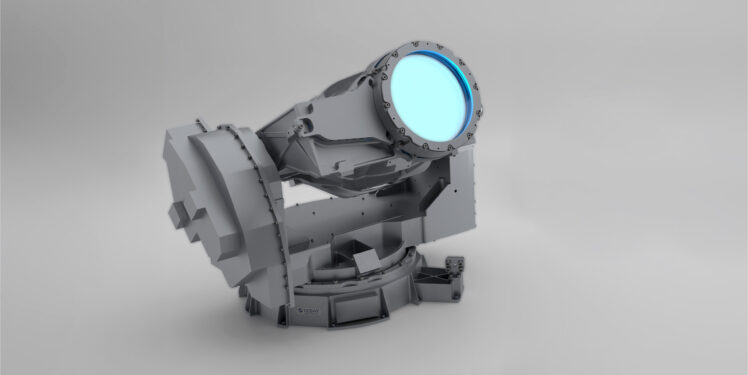

Eine Schlüsselrolle dabei spielt das optische System, ein Teleskop, welches die Datenübertragung von Satelliten zu Satelliten möglich macht. Solch eine Optik fungiert wie ein Fernglas. Sie hat einen Eingangsdurchmesser von 135 Millimetern und vergrößert oder verkleinert den Durchmesser des Lichts – je nachdem, ob das System sendet oder empfängt. Am Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena wird dafür ein hochstabiles und zugleich leichtes Teleskop entwickelt, welches den extremen Bedingungen im All standhalten. Schon während der Konstruktionsphase werden Belastungen simuliert: Vibrationen beim Raketenstart, Temperaturschwankungen zwischen Hitze und Kälte, Streulicht und mechanische Verformungen. Auf sogenannten Shakern werden die beim Raketenstart auftretenden Kräfte nachgebildet – Belastungen, die bis zum 120-fachen der Erdbeschleunigung anwachsen können. Hinzu kommen Thermal-Vakuum-Tests, die die Bedingungen des Weltraums simulieren: starke Temperaturschwankungen und das nahezu vollständige Vakuum. Nur wenn die Optik all diese Tests besteht, wird sie für den Einsatz im Orbit qualifiziert.

Präzisionsoptik am Fraunhofer IOF

Die Optiken des Fraunhofer IOF sind Teil eines komplexen Systems, das gemeinsam mit dem Raumfahrtunternehmen TESAT Spacecom und der Fraunhofer-Ausgründung SpaceOptix entsteht. Während das Fraunhofer IOF die Optiken entwickelt, übernimmt SpaceOptix die Produktion in Serie. Tesat, verantwortlich für das komplette Laser-Communication-Terminals (LCT), verfügt über viele Jahre Erfahrung im Bereich der Satellitenkommunikation und integriert die Optiken anschließend in das Gesamtsystem eines Satelliten. In den kommenden Jahren soll eine größere Stückzahl präziser Weltraumoptiken realisiert werden, die für Laserkommunikation optimiert sind – bis zu 50 Systeme pro Jahr.

Neben der Laserkommunikation forscht das Fraunhofer IOF in Jena an zahlreichen weiteren weltraumbezogenen Themen. Der Schwerpunkt liegt auf Optiken für Erdbeobachtungsmissionen, etwa zur Klima- und Umweltforschung. Mit präzisen Spektrometern können beispielsweise Treibhausgase wie Methan oder Kohlendioxid vom All aus gemessen werden. Auch für militärische Anwendungen werden optische Systeme entwickelt, die hochauflösende Bilder von der Erde liefern. In allen Projekten steht die Kombination aus wissenschaftlicher Präzision, mechanischer Robustheit und industrieller Umsetzbarkeit im Mittelpunkt.

Der Mensch hinter der Technik

Dr. Henrik von Lukowicz leitet am Fraunhofer IOF die Abteilung für optisches und mechanisches Systemdesign. Nach seinem Studium der Luft- und Raumfahrttechnik hat ihn die Verbindung aus Technologie und Weltraumforschung nie losgelassen. »Raumfahrt hat einfach einen besonderen Reiz«, sagt er. »Optik ist dabei ein sehr spezialisiertes Feld und Deutschland spielt hier in Europa eine führende Rolle.« Besonders fasziniert ihn die Abwechslung: Jedes Projekt dauert einige Jahre, danach beginnt etwas völlig Neues. »Man begleitet viele wissenschaftliche Missionen über die Zeit hinweg – das ist spannend, weil man immer wieder einen anderen Blick auf den Weltraum bekommt.«

Seine Abteilung ist eng in die europäische Raumfahrtlandschaft eingebunden. Nahezu jede Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA, bei der optische Systeme eingesetzt werden, kommt früher oder später in Kontakt mit dem Fraunhofer IOF. Für Henrik und sein Team bedeutet das, an Entwicklungen zu arbeiten, die Europas technologische Unabhängigkeit stärken und zugleich wissenschaftlichen Fortschritt ermöglichen – von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung im Orbit.

Forschung, Anwendung und Zukunft im All

Das derzeitige Laserkommunikationsprogramm der Europäischen Weltraumorganisation (englisch European Space Agency, kurz ESA) trägt den Namen »Skylight«. Im Rahmen dieses Projekts unterstützt die Europäische Union die Entwicklung neuer Technologien für Satelliten und deren Komponenten. »Skylight« verdeutlicht die enge Verzahnung von wissenschaftlicher Grundlagenforschung und praktischer Anwendung in der europäischen Raumfahrt. Aus exakten Laborergebnissen entstehen marktreife Systeme, die Europas technologischen Fortschritt entscheidend vorantreiben. Das Fraunhofer IOF trägt dazu wesentlich mit der Entwicklung hochpräziser optischer Systeme bei, die eine zuverlässige Kommunikation im Weltraum ermöglichen und stärkt so die strategische Unabhängigkeit und Innovationskraft Europas.

Am Ende geht es dabei nicht nur um neue Technologien, sondern auch um die Fähigkeit, Wissen, Erfahrung und Forschung in konkrete Lösungen zu übersetzen – Lösungen, die unseren Blick auf den Weltraum ebenso verändern wie die Art, wie wir auf der Erde miteinander verbunden bleiben.

Experte

Dr. Henrik von Lukowicz

Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF