Wie KI, 5G und Robotik die Chirurgie revolutionieren

Ein Schlaganfall-Patient auf dem Land, die Neuroradiologin in Mannheim – und trotzdem gelingt die Thrombektomie in Echtzeit. Mit »5G-OR« wird der OP revolutioniert. Was bedeutet das für Patienten*innensicherheit?

Der Alarm reißt die Nachtwache aus dem Schlaf: »Schlaganfall, 62-jähriger Mann«. Ein klassischer Fall, bei dem jede Minute zählt. In einem lokalen Klinikum startet sofort die CT-Diagnostik; das Bildmaterial landet innerhalb von Sekunden auf den Bildschirmen einer spezialisierten Neuroradiologin in Mannheim. Über eine dedizierte 5G-Campusverbindung sieht sie in Echtzeit die Röntgenbilder, den OP-Kamerastream und die Vitaldaten.

Vor Ort übernimmt ein geschultes Assistenzteam die Instrumentierung, während die Berlinerin an einer Konsole millimetergenau einen Katheter über Gefäße steuert. Die Steuerbefehle, das Videobild und die Patientenparameter laufen bidirektional, mit so geringer Verzögerung, dass Kamera- und Steuerdaten zusammenwirken. Minuten später ist der Gefäßverschluss entfernt, die Durchblutung wiederhergestellt; der Patient wird stabilisiert.

Dieses Szenario ist kein bloßes Zukunftsbild: Deutsch-französische Demonstratoren haben Teleoperationen an Phantomen, also künstlichen, anatomisch nachgebildeten Modellen, die dazu dienen, die Eigenschaften menschlichen Gewebes oder bestimmter Körperstrukturen zu simulieren, als auch bei Test-OPs gezeigt. Verteilte KI-Modelle und 5G-Infrastrukturen sollen solche Einsätze künftig robuster und datenschutzkonform machen. Gleichzeitig offenbart die Forschung: Für sensibles haptisches Feedback (das »Fühlen« beim Handhaben von Instrumenten) sind Latenz-Grenzen und Stabilität der Verbindungen noch nicht schnell genug.

Warum überhaupt 5G im OP?

Operationssäle werden zunehmend digital: Kameras, Bildgebung, Monitore und Sensoren produzieren riesige Datenmengen, die klinische Entscheidungen beeinflussen können. 5G-Netze bieten hohe Bandbreiten, eine bessere Quality of Service (QoS)-Kontrolle und geringere Latenzen als klassische Netze, also Voraussetzungen, um Video-Streams, Steuerdaten und KI-Analysen in (nahezu)Echtzeit zu verbinden.

Das Projekt »5G-OR«

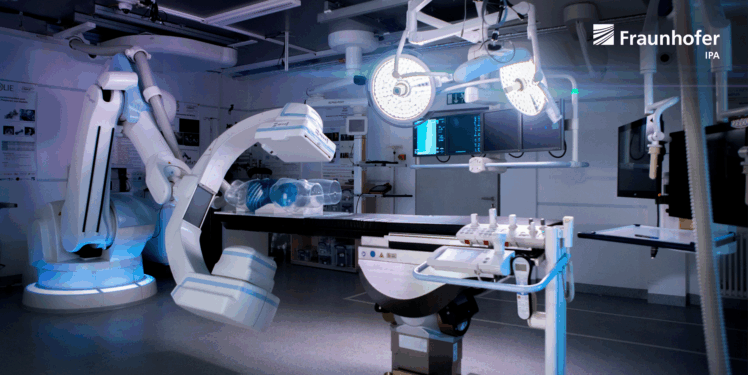

Ziel des Projekts »5G-OR« war der Aufbau eines hybriden, vernetzten OP-Ökosystems (5G, KI und Robotik) zur Verbesserung von Patient*innensicherheit und OP-Effizienz. Partner waren unter anderem das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA am Standort Mannheim, die Charité Berlin und das Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) in Straßburg. Gefördert durch die Wirtschaftsministerien der Länder Deutschland und Frankreich widmete sich das Projekt vier zentralen Use Cases.

Ein erster Schwerpunkt lag auf der KI-gestützten Überwachung von Vitaldaten. Anästhesist*innen müssen während einer Operation zahlreiche Werte gleichzeitig im Blick behalten. Von Blutdruck über Sauerstoffsättigung bis hin zur Herzfrequenz. Durch die Zusammenführung dieser Datenströme und ihrer Echtzeitanalyse mit KI lassen sich Komplikationen frühzeitig erkennen und entsprechende Maßnahmen einleiten.

Ein zweiter Anwendungsfall zielte auf die Analyse von endoskopischen Videodaten. Minimalinvasive Eingriffe liefern Bilder aus dem Körperinneren, doch die Strukturen sind oft schwer zu unterscheiden. Künstliche Intelligenz kann hier in Echtzeit Organe, Risikostrukturen oder Tumore markieren, den aktuellen OP-Schritt einordnen und Prognosen über den weiteren Ablauf geben. Das erhöht sowohl die Patient*innensicherheit als auch die Effizienz im Operationssaal.

Parallel dazu wurden zwei robotische Szenarien untersucht. Besonders ist die roboterassistierte Telechirurgie: Über ein 5G-Netz steuern Chirurg*innen aus der Ferne einen Roboter, der beispielsweise eine Nadel millimetergenau in einen Tumor führt. Damit lassen sich Eingriffe auch über Landesgrenzen hinweg durchführen. Zwar konnte die technische Machbarkeit nachgewiesen werden, doch für ein realistisches haptisches Feedback, also das »Fühlen« beim Einstechen, sind die Latenzen bislang noch zu hoch. Deshalb werden in Anschlussprojekten wie »DAIOR« KI-Methoden entwickelt, die Verzögerungen kompensieren oder Teilautonomie ermöglichen sollen.

Der vierte Anwendungsfall betraf schließlich die mobile Robotik für logistische Aufgaben. Autonome Plattformen sollten Instrumente und Materialien selbstständig aus dem Lager in den OP bringen und so das Pflegepersonal entlasten. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel kann diese Unterstützung wertvolle Zeit sparen und Abläufe im Krankenhaus beschleunigen.

Folgeprojekt »DAIOR«

Mit »5G-OR« wurde der Grundstein gelegt: Die technische Machbarkeit eines vernetzten, intelligenten OPs konnte gezeigt werden. »DAIOR« baut auf den 5G-OR-Erfahrungen auf und macht KI zum Kern: verteiltes (föderiertes) Lernen, prädiktive Modelle für Telechirurgie und Echtzeit-Assistenz. Ziel ist, durch Federated Learning Modelle mit Daten aus mehreren Kliniken zu trainieren, ohne Patient*innendaten zu zentralisieren. So steigt Modellqualität bei gleichzeitigem Datenschutz. Außerdem erforscht »DAIOR«, wie KI Verzögerungen kompensierend vorhersagen und teilautonome Robotik sicher überbrücken kann.

»DAIOR« erweitert den Ansatz von »5G-OR« um eine zentrale Komponente: Künstliche Intelligenz als verteiltes, lernendes System im OP. Statt Daten zentral zu sammeln, werden Modelle lokal trainiert und die Ergebnisse zusammengeführt; ein Konzept, das unter dem Schlagwort Federated Learning bekannt ist. Damit lassen sich leistungsfähige KI-Systeme entwickeln, ohne Patient*innendaten aus den Kliniken herauszugeben. Gefördert wird »DAIOR« von den deutschen und französischen Forschungsministerien. Projektpartner sind das Fraunhofer-Institut IPA, das IHU Straßburg und der Bosch Health Campus Stuttgart.

Im Zentrum von »DAIOR« stehen zwei konkrete Anwendungsfelder. Das erste betrifft die roboterassistierte Telechirurgie: Während im Vorgängerprojekt bereits gezeigt wurde, dass Eingriffe aus der Ferne technisch möglich sind, geht es nun darum, die Systeme robuster zu machen. Mithilfe von KI sollen Verzögerungen ausgeglichen und Verbindungsabbrüche überbrückt werden. So könnten Roboter bei kurzzeitigen Störungen teilautonom weiterarbeiten. Für die Chirurg*innen bedeutet das ein deutlich stabileres Arbeitsumfeld und eine bessere Immersion – also das Gefühl, trotz räumlicher Distanz direkt im OP-Saal präsent zu sein.

Das zweite Anwendungsfeld zielt auf die Analyse chirurgischer Bilddaten. Moderne Operationen, insbesondere minimalinvasive Eingriffe, erzeugen riesige Mengen an Videomaterial. Bislang werden solche Daten oft nur lokal genutzt und KI-Modelle entsprechend einseitig trainiert. »DAIOR« setzt hier auf Federated Learning: An mehreren Standorten, etwa in Straßburg, Mannheim oder Stuttgart werden Algorithmen unabhängig voneinander mit lokalen Daten gefüttert. Anschließend werden die trainierten Modelle zusammengeführt, ohne dass sensible Patient*innendaten die Klinik jemals verlassen. Das Ergebnis sind leistungsfähigere Systeme, die Organe, Risikostrukturen oder den Fortschritt einer Operation zuverlässiger erkennen und dabei zugleich den europäischen Datenschutzanforderungen genügen.

Und zukünftig?

Die Projekte »5G-OR« und »DAIOR« zeigen eindrucksvoll, wohin sich der Operationssaal entwickeln kann: hin zu einem vernetzten, intelligenten Umfeld, in dem 5G, KI und Robotik zusammenwirken, um Patiente*innensicherheit zu erhöhen und medizinisches Personal zu entlasten. Doch die Technik allein wird nicht entscheiden, wie schnell dies Wirklichkeit wird.

Ebenso prägend sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen: Datenschutzauflagen, Zulassungsverfahren und Haftungsfragen müssen geklärt sein, bevor Teleoperationen im Klinikalltag Einzug halten. Auch die Finanzierung spielt eine Schlüsselrolle. Ohne Investitionen und klare Vergütungsmodelle riskieren europäische Gesundheitsversorger, den technologischen Anschluss an die USA oder Asien zu verlieren. Zugleich geht es um Akzeptanz: Chirurg*innen müssen Vertrauen in die Systeme entwickeln, Patient*innen brauchen Sicherheit, dass ihr Leben nicht in die Hände einer unkontrollierten Maschine gelegt wird.

Gerade hier können Projekte wie »5G-OR« und »DAIOR« mehr leisten als reine Technikentwicklung: Sie sind Blaupausen für eine Balance zwischen Innovation und Verantwortung. Denn am Ende geht es nicht nur darum, ob Roboter präziser schneiden oder Algorithmen schneller Daten auswerten können, sondern darum, wie wir als Gesellschaft Technologie in unser Gesundheitssystem integrieren wollen. Der vernetzte OP der Zukunft wird deshalb nicht allein im Labor entstehen, sondern auch in politischen Debatten, in Klinikverwaltungen und in der öffentlichen Diskussion.

(lna)

Experte

Dipl.-Ing. Johannes Horsch

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA